どうもじんでんです。電線の結線をしていて、こんな疑問を持った事はありませんか?

「圧着端子のR形とY形ってどんな基準で使い分けているのだろう?」

私も色々な現場を見てきましたが、使い分けの明確な基準は知りませんでした。今回はそんな圧着端子のR形とY形の使い分けについて調べてみました。

圧着端子の概要

圧着端子は、電線を機器に接続する為に使われる電線コネクタの一種です。主により線を端子台にネジ留めする為に用いられます。圧着端子はより線だけでなく単線にも使用できます。

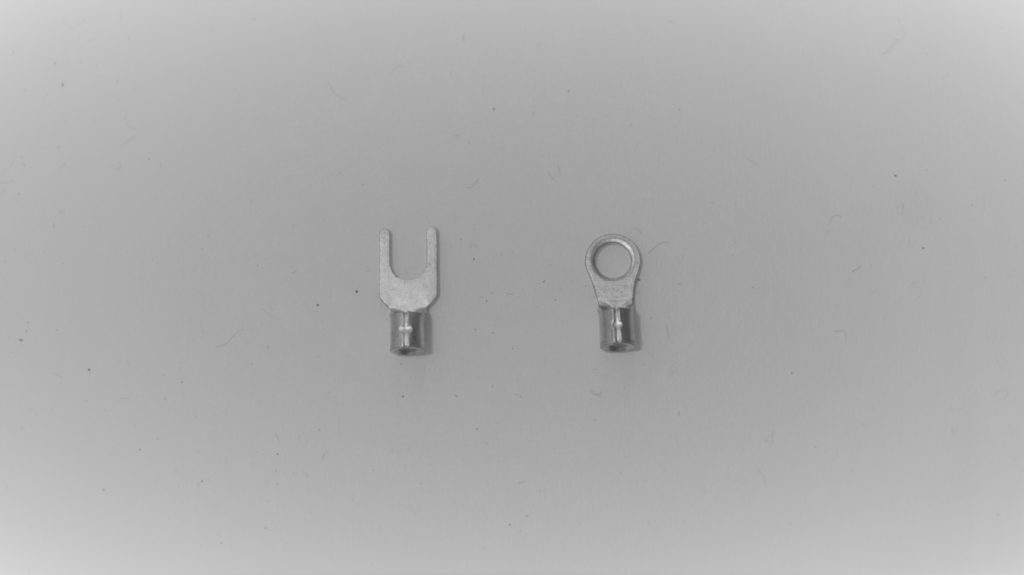

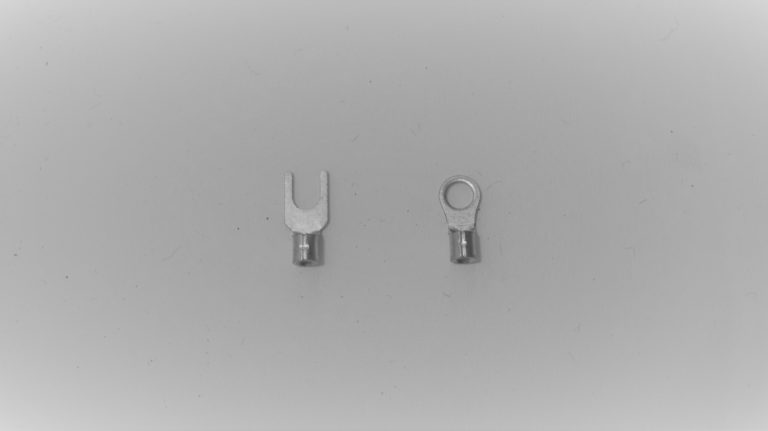

圧着端子には、色々な種類が存在します。しかし最もよく目にするのが、先端が丸形のR形端子とY形になっているY形端子ではないでしょうか。

よく現場では「まるたん」や「わいたん」などと呼ばれています。他にも色々と呼び方があるかもしれません。

正式には「丸形(R形)」「先開形(Y形)」と呼びます。この記事では「R形」「Y形」で統一して記載します。

使い分けどうしてる!?

電気の配線などをしているときに、こんなこと思ったことありませんか?

「えーっここY形端子じゃないのー!?丸形端子かよー!外すの大変―!」

私もよくあります。仕事的に組み立てではなく、既存の線を測定の為に外すことが多いです。そんな時にY形端子だと思って軽く緩めて引っこ抜こうと思ったら、丸形端子で抜けなかったなんて事が多々あります。

そこで気になるのが使い分けです。何かルールがあるのか?でも同じ用途の配線でも、現場によっては違うなんてこともあります。

気になったので調べてみました。

R形端子とY形端子のメリット・デメリット

R形端子とY形端子には、それぞれメリット、デメリットがあります。簡単にまとめると次の通りです。

- R形端子の特徴

- ネジが緩んでも抜ける心配がない

- 1か所に複数の端子を接続するのに向いている

- ネジを完全に外さないと接続できない

- Y形端子の特徴

- ネジを少し緩めるだけで接続できる

- 1か所に複数の端子を付けるには向いてない

- ネジが緩むと抜ける可能性がある

ルールや規格ってある?

調べる前の、私の何となくの使い分けはこうでした。

- AC100V以上の電源回路などの主回路はR型端子。

- 接点などの制御回路にはY形端子。

簡単に、こんな感じで思っていました。果たしてあっているのか?答え合わせは後ほど。

実際に調べてみると明確なルールは、ほぼないとのことでした。しかしただ一つ大事なことを発見しました。

JIS規格にY形端子はない!

JIS規格にはY形端子は存在しないのです。官公庁などに納入するもので、JIS規格に適合しなければいけない場合があります。そのような製品や工事には丸形端子を使用しなければいけません。これって結構、大事なことです。

しかしそれ以外にはルールがないみたいで、各会社の内部ルールや設計する人次第みたいです。ですが概ね共通していることがありました。

- 主回路など比較的に高電圧、高電流の回路にはR形端子。

- DC24Vなどの制御回路にはY形端子。

- 電線サイズ1.25sq以下の回路はY形端子でもいい。それ以上はR形端子。

大体、私が思っていたものとあっていました。外れたら地絡、短絡など危険な可能性がある場所にはR形端子。比較的、危険のないものはY形端子って感じみたいです。

Y形端子はネジが緩むと、抜けてしまうというデメリットがありますのでこういう使い分けなのでしょう。しかしR形端子でもネジが緩むと、過熱して焼損するのであんまり意味が無いのかなとも思います。

まとめ

- JIS規格に適合しなければいけない場合はR形端子。

- それ以外には特に規格、ルールはない。

- しかし主回路にはR形、制御回路にはY形が一般的。

- 迷ったらR形を使えばいい。

今回は、R形端子とY形端子の使い分けについてまとめてみました。明確なルールは存在しませんでしたが、特性を理解して使い分けが必要です。誤って使用すると機器の焼損や発火などに繋がるので気をつけましょう。

また今回のように圧着端子の選び方は難しいところがあります。圧着端子の選定については、こちらの記事でも解説しています。

この記事が皆さまのお役に立てれば幸いです。

コメント