どうもじんでんです。今回は高圧受電設備の保護継電器の1つである、地絡過電圧継電器(OVGR)について記事にしました。

地絡過電圧継電器は保護継電器の一種です。保護継電器の種類については、こちらをご覧ください。

地絡過電圧継電器(OVGR)とは?

地絡過電圧継電器には色々な呼び方があり、「OVGR」や「64」とも言います。「OVGR」は「Over Voltage Ground Relay」の頭文字をとった略語です。

「64」は日本電機工業会(JEMA)にて定められている制御器具番号に由来しています。

地絡過電圧継電器(OVGR)は、回路の地絡電圧の上昇を検出する為に設置されます。地絡電圧は零相電圧とも呼びます。電圧が整定値を上回ると動作します。

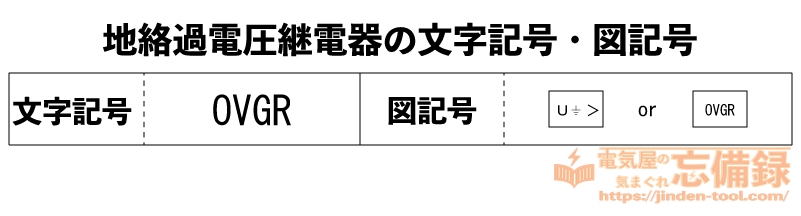

文字記号及び図記号

地絡過電圧継電器(OVGR)の文字記号及び図記号は次の通りです。

関連規格

地絡過電圧継電器(OVGR)に関連する規格などを掲げておきます。

- 電気規格調査会 JEC-2511 電圧継電器

- 日本産業規格 JIS C 0617 電気用図記号

地絡過電圧継電器(OVGR)の設置の目的

地絡過電圧継電器(OVGR)は回路の地絡を検出する為に設置されます。

地絡の検出には電流と電圧の2通りがありますが、地絡過電圧継電器(OVGR)では電圧により検出をおこないます。

特徴は零相電圧は回路全体に発生するので、自所の地絡だけでなく他所での地絡も検出します。その為に通常の6.6kV受電の需要家では、設置される事は少ないです。

設置されるのは次のような設備がある時です。

- 高圧発電機が設置されている設備

- 太陽光などの発電設備が連系している設備

- 特別高圧で受電するから設備

- 太陽光発電所などの発電所

主に、系統に連系される発電設備がある需要家に設置されます。

需要家に設置が必要ない理由

先ほども言いましたが、零相電圧は回路全体に発生します。回路とは電力会社の変圧器の二次側(6.6kV側)の事を指します。なので同じ変圧器に繋がっていれば、どこで地絡が発生しても等しく零相電圧が発生します。

この特徴から、零相電圧では地絡点の特定は困難です。

その為にまずは、地絡継電器(GR)及び地絡方向継電器(DGR)にて地絡電流を検出して地絡点の除去をします。何らかの理由により除去できなかった場合は、電力会社の変電所に設置の地絡過電圧継電器(OVGR)で検出し除去します。地絡除去の最後の砦的な感じで設置されています。

これらの理由より、通常の需要家では地絡過電圧継電器(OVGR)は必要ありません。

発電所に設置が必要な理由

最近は太陽光発電設備の普及により、高圧で連系する発電所が増えました。そこには必ず地絡過電圧継電器(OVGR)が設置されています。これは系統連系規定にて定められているからです。

これの理由について、もう少し踏み込んで解説します。

仮に台風などで電線が切れた場合を考えてみましょう。配電線の途中で、電線が切れて地面に垂れ下がっているとします。これにより電力会社の変電所は地絡過電圧を検出して、送電を停止します。

しかし地絡過電圧継電器(OVGR)がない太陽光発電所だと仮定すると、送電を続けてしまします。こうなると電線に接触しての感電が考えられ、一般公衆の感電や復旧作業の困難が考えられます。

このような事から、発電所には地絡過電圧継電器(OVGR)が必須となっています。地絡過電圧継電器(OVGR)は動作すると、パワーコンディショナー(PCS)を停止させます。

需要家の受電設備に、低圧で連系する太陽光発電設備がある場合に地絡過電圧継電器(OVGR)が必要なのもこれと同じ理由です。

省略条件

需要設備に低圧で連系する逆変換装置を用いた発電設備に限り、一定の条件を満たせば地絡過電圧継電器(OVGR)の設置を省略できます。

逆変換装置を用いた発電設備とは、主に太陽光発電設備を指します。

条件は下記の通りです。

- 発電設備の出力容量が受電電力の容量に比べて5%以下の場合

- 発電設備の出力容量が10kW以下の場合

ただし上記の条件を満たしても、電力会社より設置を求められる場合があります。

整定値

地絡過電圧継電器(OVGR)には「動作電圧」と「動作時間」の2つの整定項目があります。

系統に連系する発電設備の為に設置してある場合は、基本的に電力会社から指定されます。

動作電圧

動作電圧は、零相電圧がこれを超えると検知する値です。単位は基本的に%です。地絡方向継電器のV0と同じ考え方になります。

系統連系規定にて、「連系する電力会社の変電所に設置の地絡過電圧継電器の整定値」と比べて「同等又はそれ以下(厳しく)」に整定すると決められています。

動作時間

動作時間は、先ほどの動作電圧を零相電圧が超えた状態が何秒間、継続した時に動作するかを決めます。

零相電圧は回路全体に発生するので、健全な回路の不要動作を防ぐ必要があります。なので「連系する電力会社の変電所に設置の地絡過電圧継電器の整定値」と比べて「同等」にするのが望ましいです。

これは電力会社からの指定で、多くは「1秒」に整定される事が多いです。

これは確証はないですが、「B種接地抵抗値の計算に使用する、地絡を除去できる時間(1秒以下)に関係しているのでは」と考えています。1秒を超えるとB種接地抵抗値の計算が変わり、値が変化してしまします。その為に最大値の1秒にしているのではないでしょうか。

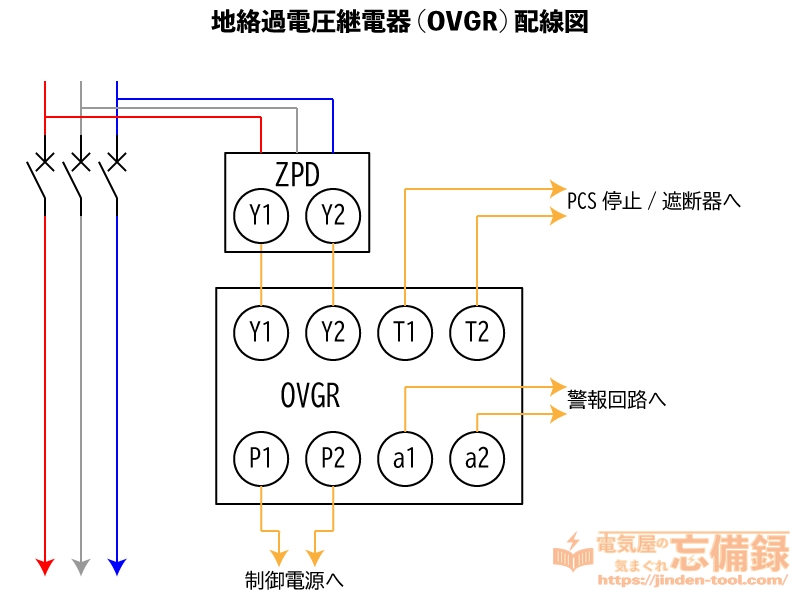

配線図

地絡過電圧継電器(OVGR)の配線図の一例を示します。

[Y1]及び[Y2]は、零相電圧検出装置(ZPD)より入力します。零相電圧の入力回路です。

[P1]及び[P2]は、制御電源です。

[T1]及び[T2]は、PCSの停止や遮断器の開放の信号として利用します。

[a1]及び[a2]は、警報回路に利用します。

選定のポイント

地絡過電圧継電器(OVGR)を選定するにあたり、いくつかのポイントがあります。

ZPD仕様かEVT仕様か

地絡過電圧継電器(OVGR)は零相電圧を入力する必要があります。

しかし零相電圧を検出する機器は、大きく分けてZPDとEVTがあります。この2つは同じ零相電圧を検出する為の機器ですが、検出原理が違い出力電圧も大きく違います。

よって地絡過電圧継電器(OVGR)は、ZPD用とEVT用で仕様が違います。それぞれ互換性はないので注意しましょう。

零相電圧検出器(ZPD)の基本については、こちらの記事をご覧下さい。

接地形計器用変圧器(EVT)の基本ついては、こちらの記事をご覧下さい。

ZPDとの組み合わせ

ZPD仕様の地絡過電圧継電器(OVGR)は、組み合わせるZPDがメーカーから指定されています。

基本的に他社との組み合わせは不可能で、同じメーカーでも製造された年代が違うと組み合わせができない場合があります。

これはZPDの出力電圧が、機種毎で違う為です。正しい組み合わせでないと正常に動作しません。

EVTとの組み合わせ

EVTには大きく2種類あり、出力電圧が190V仕様と110V仕様があります。EVT仕様の地絡過電圧継電器(OVGR)もこの出力電圧に合わせる必要があります。

最近のEVT仕様の地絡過電圧継電器(OVGR)は、接続端子を変える事で190Vにも110Vにも対応できるものが多いです。

接続する端子に注意しましょう。

施工のポイント

地絡過電圧継電器(OVGR)を施工するにあたり、いくつかのポイントがあります。

保護継電器を接続する台数の制限

零相電圧は回路全体に等しく発生するので、ZPD及びEVTは1台で対応が可能です。

零相電圧を利用する保護継電器は、地絡方向継電器(DGR)と地絡過電圧継電器(OVGR)が挙げられます。この2つの保護継電器は、1台のZPD及びEVTを共用できます。

しかしZPDに限り、1台のZPDに接続できる保護継電器の数に上限があります。

EVTの場合は、このような制限はありません。

Y1・Y2からの配線はシールド線を使用

ZPDのY1・Y2出力から保護継電器までの配線は、シールド線を使用しましょう。Y1・Y2間の電圧は非常に小さいので、誘導などにより誤動作する恐れがあります。

またこの配線は、可能な限り短く配線するようにしましょう。長くなると誘導を受けるリスクが高くなります。

このシールド線の接地は、1点接地となるように接続します。2点接地となると、迷走電流などにより、誤動作する可能性があります。また接地の種別はD種接地です。

EVT仕様の場合は電圧が190Vか110Vと高いので、シールド線である必要はありません。

制御電源はバックアップ電源が必要

系統連系する発電所の地絡過電圧継電器(OVGR)の制御電源には、バックアップ電源(停電補償)が必要です。

これは停電しても確実に保護継電器が動作して、発電所を停止させる必要があるからです。

バックアップ電源には、UPSやバッテリーからのDC電源が挙げられます。

まとめ

- 地絡過電圧継電器は「OVGR」や「64」とも呼ぶ

- 地絡状態を零相電圧にて検出する

- 「動作電圧」「動作時間」の整定項目がある。

- 通常の需要家では基本、設置されない

- 発電所や発電設備が連携する設備には必要

地絡過電圧継電器(OVGR)は太陽光発電設備の増加により、よく見かける設備になりました。

しかし整定値を含め、電力会社から指定させることもありよく把握できていないことも多いと思います。しっかりと理解しておきたいものです。

この記事が皆さまのお役に立てれば幸いです。

コメント

大変お世話になります。

6.6kV配電線の計画的な停電(電力会社変電所側での意図的な送電停止)があった際にも決まってOVGRが働きますが、この時も三相の電圧バランスが崩れ整定値以上の零相電圧が1秒以上発生していると言う事でしょうか?

恐れ入ります、教示下さいませ。

愚問かもしれませんがググっても納得できる記事がなく、結局じんでんさんの記事に辿り着いてしまっています。

梅三郎さま

コメントありがとうございます。

停電時に電圧がアンバランスになる事は理解できます。

しかしそれが1秒以上継続するのかな?と思います。

しかし動作が間違いないのなら、そのような現象が発生しているのでしょう。

答えになっておらず申し訳ございません。

じんでん様

お世話になります。電気は不得手なのに発電所保守管理の会社におります。OVGRというワードを昨日知り、検索していてこちらのわかりやすいサイトにたどり着きました。昨日OVGR動作によるパワコン停止が30台中28台に発生し、2台は発電し続けました。この2台はもともと30台設置したのち、故障により交換しているパワコンです。発電し続けた理由は交換時の設定不足かと思うのですが、じんでん様はどの設定を確認するのが良いとお考えになりまか?どうかアドバイスの程よろしくお願いします!※先ほど、使用していないアドレスを入力しコメントしてしまいました。申し訳ありません。よろしくお願いします

はんじゅんこさま

コメントありがとうございます。

一般的な太陽光発電所であれば、パワコンを停止させるOVGRは高圧回路に設置してあります。

この1台のOVGRから各パワコンへ信号を送っています。

交換後のパワコンのみが停止していないとなると、何か施工ミスがあるように思えます。

OVGRについては前述のとおり、1台しかないので設定ミスは考えにくいです。

後はパワコンへの信号線の配線か、内部の設定ミスかと思います。

しかしこれについては機種やメーカーで変わるので、一概にどこを確認したらいいとはアドバイスするのは難しいです。

OVGRなどの外部からの異常信号で停止する入力部分あたりを確認するのが良いと思います。

的確なアドバイスができず申し訳ありません。